對很多人而言,音樂的意義不過只是娛樂,在乎情感上的發洩、聽覺上的刺激,然而音樂由始至終最吸引我的,始終是那份來自人文的温度。

所以除了歌詞這種文字,我素來最愛看的就是人物訪問。大概去年七月,一連讀了幾本新聞特寫的著作,我突然忽發奇想:一個完完全全從人文角度出發的音樂訪問,可能嗎?

訪問的理念

在村上春樹云云著作之中,最令我印象深刻的,是他為了記錄 95 年東京地鐵沙林毒氣事件而寫成的《地下鐵事件》。因為不滿當時傳媒總是將「施襲者」與「受害者」置於二元對立、將所有受害者歸結成一團面目模糊的「無辜市民」的報道手法,他在事發翌年訪問了 62 位襲擊的受害者。

他如此闡述訪問的理念:「我想盡可能打破這樣的固有公式。因為照理説那天早晨,搭地下鐵的每一位乘客,應該都各有臉、有生活、有人生、有家人、有歡喜、有煩惱、有戲劇、有矛盾和左右為難,也應該有結合這些形式的故事才對。不可能沒有 ⋯⋯ 因為那也就是你,而且也就是我。」

藉着他者的故事,映照時代、反照自己,是我訪問最想達到的目的。縱然沒有資格,但知道自己不會再做一個這麼長篇的專題了,還是想趁這份熱誠被生活、被時代慢慢磨平之前,為將來的我、為每位同樣有志記錄這個城市的人,留下我在這半年領略到有關人物訪問的些少看法。

一)抗拒刻版的想像

就如記者譚蕙芸在《文字欲》所言:「例如車禍中喪命的一定是『好爸爸』,身患殘疾的人總是『生命鬥士』⋯⋯ 若記者未抵達現場已經知道故事是什麼,那並不是採訪,而是將預先設定的想法套在別人身上,於是出來的故事總是刻版、僵化、陳腔。」

而我發現類似的套路,在音樂訪問的世界其實比目皆是。就好像 band 仔一定是什麼勇於追夢的熱血青年啊,獨立音樂人肯定是什麼不屑銅臭、將興趣當飯食的 underdog 啊,留下來的樂隊必然要用音樂記錄什麼時代、撫平什麼創傷、承傳什麼本地文化啊。

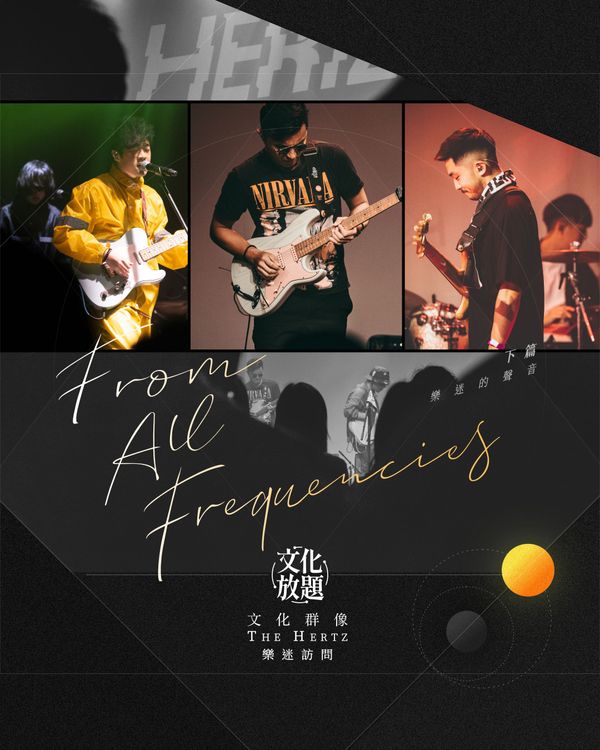

但 The Hertz 的故事最吸引我的,正正是他們有點兒模稜兩可的狀態:他們好像也在追夢,但同時又借《阿喪》、《凡星人》表達自己其實不太渴望出人頭地;他們雖然 indie,但對主流音樂又會有種不太抗拒但又不太接受的曖昧;他們寫過許多記錄時代、撫慰人心的作品,然而問到五位到底有什麼「使命感」的時候,他們又會帶着一份明顯的遲疑和保留。

不是説世上沒有熱血、窮到只剩下偉大使命的樂隊,只不過我發現,這個世界比起任何形式化的想像,往往總是來得更加複雜、更加有趣。

二)訪問不只是一問一答而已

而令我覺得不太健康的是,很多採訪者為了配合唱片公司「歌如輪轉」的派台週期、社交媒體「為快不破」的演算法精神,每每不是將訪問的對答直接當成文章發表,就是乾脆手執鏡頭、透過影片將受訪者的每字每句一刀不剪地就此呈現。但我始終認為,採訪者透過仔細觀察、認真挖掘後才深思熟慮地寫下的故事,往往才是人物訪問最真正之靈魂所在。

觀乎六篇訪問,Part 3 雖然耗時最長,但無疑是我目前寫過最滿足的一段文字。向來少看動漫的我,起初聽 Herman 談到《海賊王》對他人生的影響時也是不以為然。直到後來聽着錄音、打着訪問稿,我才突然發現他們對人生以及身邊同伴的態度,其實跟這套動漫背後的精神有點相似。

我不知道文章最後引來幾多人的會心微笑,但我知道他們的故事至少為我解開了我對生命意義的許多困惑。若然寫作不過只是生命的隔空對話,那麼我為了理解他們世界而追看劇場版、為了搞清楚永恆指針到底是啥而滋擾身邊每位海賊迷的時間,都為我的文字(和我)注入了更大的生命。

三)沒有太過平凡的聲音

倘若新聞是歷史的初稿,那麼訪問大概就是文化面貌之草圖。然而我發現大部分音樂書寫往往只會關注大家都在關注的對象、討論人人都已經在討論的話題。不是説大人物大潮流沒有記錄的價值,但就如白俄羅斯作家亞歷塞維奇所言:「我在收集日常的情感、想法與話語,收集我這個時代的生活 ⋯⋯ 我從事的,便是蒐集被忽略的歷史。」與其花費心力寫一些太多人寫過的事,我比較想從平凡人身上挖掘出比較不凡的聲音。

記得訪問中途,他們問我:「其實你知唔知出面啲人係點睇我哋?」當時我想:「吓,乜你哋唔知嘅咩?」事後地氈式搜索,我才發現香港的音樂訪問幾乎未曾記錄過樂迷的聲音。懷着這份不忿,後來偶然認識到三位不同年代的「喪赫」,聽着他們興高采烈地講着這隊樂隊對他們迸發過的影響,我當刻有點驚訝:若然樂壇是由創作者與樂迷共同構成的話,何以我們不曾挖掘過這些在鎂光燈以外、卻同樣精彩同樣有趣的真實故事?

就如譚蕙芸在書中所言,人物訪問「就如從一粒沙看一個世界,只要剖析得夠深入,一個人物折射出的是他所身處的時代,是一段他走過的大歷史。這個世界沒有太平凡的人物,只有太平庸的採訪者。」

寫在最後

至於最後六篇成品是破格還是守舊,留待各位自己評價。但無論如何,我知道這些文字除了記下了當時的他們,亦記下了當下的這一個自己。

最後想再次感謝 The Hertz 對我(不知從何而來)的信心,能夠在第一次訪問遇到如此坦誠的訪問對象,是我無比的福氣。感謝大師兄 Roger、Finn 和 Mollisa 的分享,感謝為這個專題擔任「攝記」的 Karl,感謝為文章封面題下書法的亨利。

願人的聲音可以一直繼承,願人的故事可以一路雋永。

Isaac

2022 年 4 月,香港。