偶爾指頭懸浮在鍵盤上空,我都會質問自己:創作的意義究竟何在?近來讀到鍾耀華的一篇散文,他對創作這件事的形容令我印象深刻:

「世間有各種波動,聲音是波動其中一種展示形態。血液流動有節拍,氣息吞吐有鬆弛,眼神閃爍有光暗,各種展示的總和,化成每個血肉之軀,把生命力波動出去,遇上波幅接近的人,產生共鳴,震盪着這個世界。」

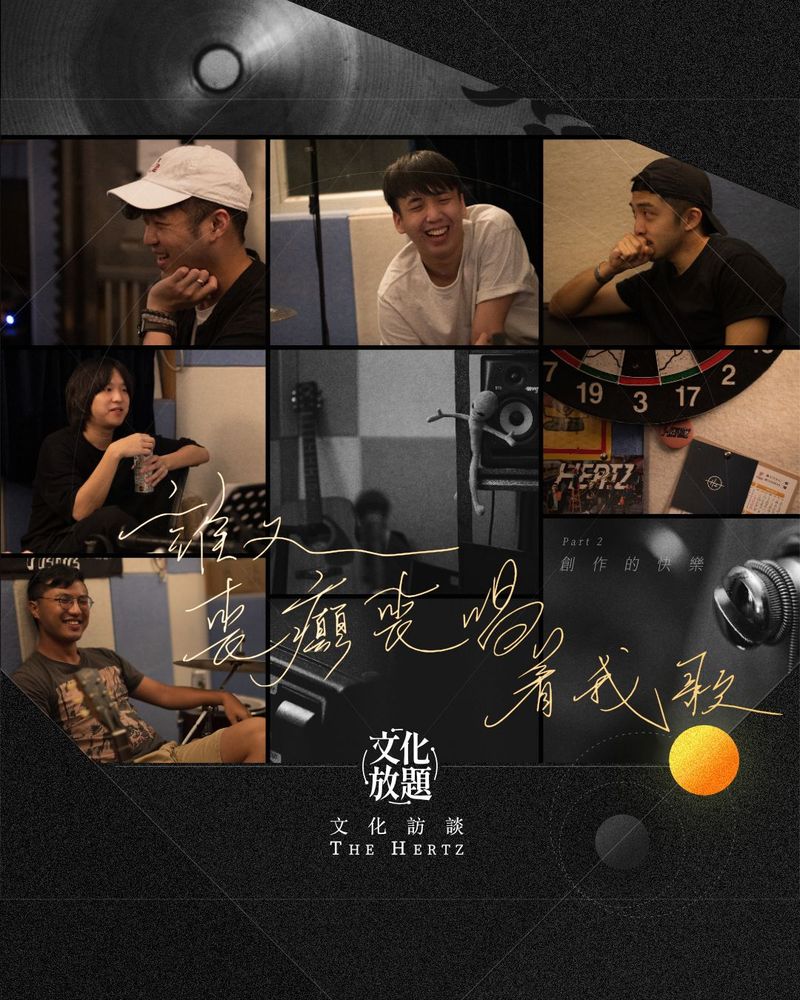

振動然後共振、共振然後共鳴,這無非就是創作最原初的核心?上次跟他們談過音樂的意義,這次容我帶着(半個)創作人的身份,再跟就連名字都與頻率息息相關的 The Hertz,探討一下創作其實到底所為何事。

創作的初衷

觀乎他們三年來十多首的作品,The Hertz 很少寫到什麼野心勃勃的宏大主題,更多時不過只是當下自己的某種書寫。沒有故弄玄虛的包裝、鮮有高高在上的教誨,他們的創作於我而言總是平易近人,總是在記錄着那個有時快活、有時難過、有時迷失的自己。

「我記得最一開始,係好似想聽啲歌好講中晒你諗嘅嘢。」兼任樂隊詞人的鍵琴手 Him 談起自己的創作初衷:「但係你聽極都發覺有歌詞嘅歌硬係爭啲嘢噉樣樣,噉就唯有自己寫啦。」

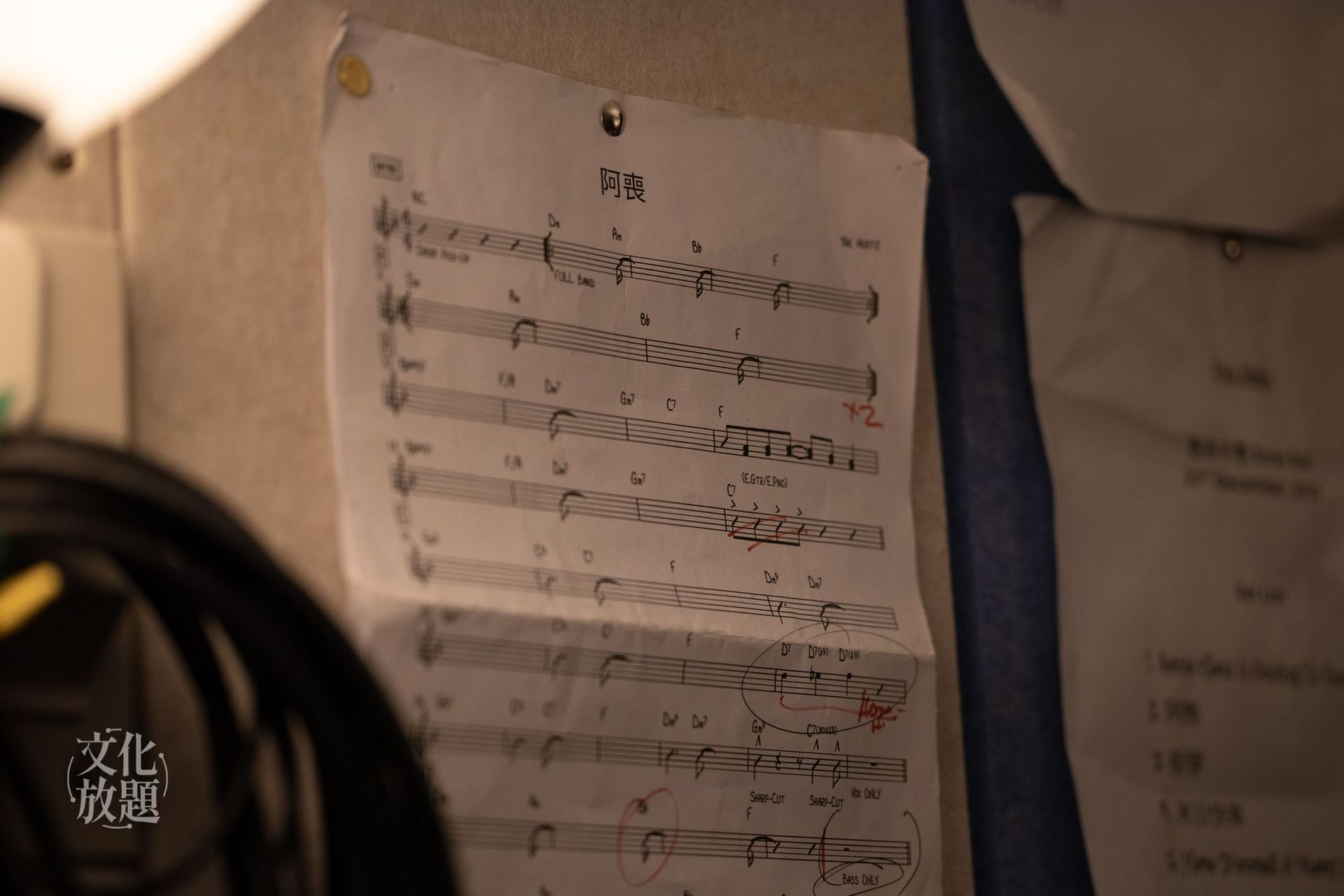

無論是《阿喪》對以往獅子山精神的批判(「誰又喪屍散播,同步理想要闖?」)抑或《凡星人》在低慾望社會下的躺平主義(「嫌我天真,無目標做人,不懂愛發夢揾銀。」),老實説他們的想法並非前所未見。然而聽着 Supper Moment 煽惑眾人「舉起呢個手勢」熱血追夢的《無盡》、近至陳蕾(湊巧食着同一隻字)勉勵凡人拼命去闖的《凡星》我亦會覺得奇怪:怎麼除了他們之外,好像未曾有人把這些想法轉化過成音樂?

「我覺得呢個係因為阿謙喎。好多時好多諗法我哋丟咗出嚟,佢會問返自己:『喂但係 ⋯⋯』」主音 Herman 提到《天堂100%》本來想寫一個只有快樂的天堂:「噉佢就話,好開心喇唔通聽日就冇事㗎嗱?(呢啲嘢)個個都講到,但係你知噉樣講出嚟過唔到自己嗰關。」

「我本身都想講啲人哋唔講嘅嘢嘅。」阿謙謙虛地補充。「同埋好現實噉諗,噉人哋講咗你聽翻人哋以前嗰首咪得囉 ⋯⋯ 情歌我唔係唔想寫,嘩但係我好難寫得好過 Wyman 啊、林夕噉樣㗎嘛。」

目前為止,他們流傳最廣的作品是他們 2019 年的《末日快車》。發展自低音結他手 Ray 一個名為 darkshit.mp3 的 demo,這首歌將他當日的無力和恐懼毫無修飾地如實呈現。相比近年許多販賣着膚淺安慰、虛假哲理的作品,我特別喜歡它對廣東歌一貫「點都要袋錢入你袋」的傳統之撇棄。

畢竟活在如斯年代,有誰有資格為誰指點着什麼出路?Herman 笑説:「呢啲嘢都需要,但唔係我哋做吖嘛。我哋冇乜錢可以代入人哋個袋。」

自然不過的真誠

但 The Hertz 最觸動到我的始終是他們赤子般的真誠。在這個充滿不真的年代,為了名成利就我們虛情假意,為了歲月靜好我們唯唯諾諾,為了明哲保身我們欺善怕惡,偏偏《拆穿》的歌詞卻是流露着難得的清醒:

人海裡游,爭相炫秀,

無人細察獨自的爭艷。

贏得所有,掌聲嘗透,

為何世界如常般反轉?

論及他們作品所帶着的赤誠之心,結他手 Ricky 如此解釋:「即係香港已經咁現實啦,如果我哋玩音樂都咁現實,噉就不如唔好搞、做翻正常嘅工就算囉。難得我哋可以聚到五個人,就做翻我哋鍾意嘅嘢。」

「吓,我覺得(真誠)係一個最直接嘅 instinct 嚟個喎。」Herman 理直氣壯的説:「即係你肚餓,你唔會話自己唔肚餓㗎嘛。如果你對住一個人講一個大話,你可能要講更加多嘅大話去掩飾嗰個大話。即係你人生已經夠攰㗎啦,你又要生存又要剩 ⋯⋯」

「如果我做啲嘢出嚟,但又唔係真係我諗嘅嘢,噉其實佢都唔係鍾意緊我。」阿謙認為創作是自我的一種澄明:「如果我要應付人哋嘅嘢,噉我會接出面啲 job 囉。嗰啲做完就即刻有錢㗎嘛,一定多過我哋夾 band。」

「同埋你唔覺得其實好 fucked up 個喎?」Herman 不解:「你話平時唔可以做嘅嘢嘛,呢個世界平時唔俾你做自己喎!你唔覺得好癲嘅咩?」

行前一步的創作

縱然他們的音樂不算十分偏鋒,然而在題材上卻總是對社會主流帶着許多的批判。他們打趣地説自己好像一隻不斷向着大狗狂吠的細犬 chiwawa(某成員此時發出了頗為像真的狗吠聲),對世界總是帶着一個問號。

阿謙甚至坦言《天堂100%》其實是對移民潮的一個回應:「我發現移民傷心歌已經充斥咗成個樂壇 ⋯⋯ 噉我又覺得,真係要行前一步囉。當然嗰啲歌都係有呢啲情緒啦,但係好似可以再積極啲去面對囉,好似係。」

「尋找他鄉的故事。」Herman 哼起那個家傳户曉的 intro,開始述説着他們五人創作的旅程:「可能我哋自己都揾緊答案嘅時候,噉我哋只係記錄緊我哋尋找嘅過程。其實就係噉咋嘛,我哋同你哋其實真係唔需要分得咁開,因為我哋都係住喺同一個地方、同一個城市、經歷緊同一樣嘅嘢。你哋經歷到嘅我哋都經歷到,噉我哋只係咁啱記錄咗落嚟啫。」

話説訪問前的下晝,一個中二女生打上電台興奮地介紹着他們的音樂。具體內容我忘記得一乾二淨,但她話語間的雀躍至今依然令我印象深刻。

久旱逢甘雨,他鄉遇故知。能夠在連連乾旱中遇到生命的滋養、能夠在茫茫人海裡碰上某個感應着同一共鳴的知音,音樂的彼岸、創作的他鄉,或許就是這麼樣幸福的一個世外桃源。